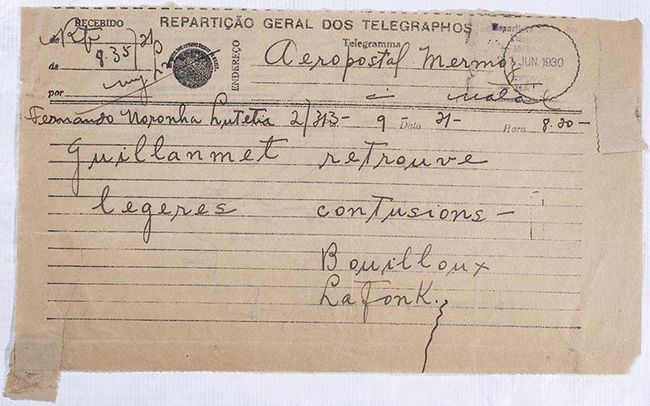

Télégramme, aéropostale - Télégramme

Désignation

Télégramme, aéropostale

Télégramme

Date de création

1930

Domaine

Archive

Matière et technique

Papier

Encre

Mesures

Hauteur en cm : 14

Longueur en cm : 24

Description

Le 13 juin 1930, Henri Guillaumet, pris dans une tempête dans la cordillère des Andes, doit atterrir dans une vallée. Après 5 jours et 4 nuits de marche dans la neige, il arrive à bout de forces près d’une maison habitée. Ce télégramme de Marcel Bouilloux-Lafont, daté du 21 juin 1930, annonce à Jean Mermoz que Henri Guillaumet a été retrouvé.

Sujet / thème

Poste aérienne

; Accident de transport

Personne représentée

Guillaumet Henri

- NomGuillaumet

- PrénomHenri

- Lieu de naissanceBouy

- Date de naissance1902, mai 29

- Date de décès1940, novembre 27

- Nationalité / CultureFrançaise

- Notice biographiqueIl débuta dans l'aviation militaire , où il se lia avec Mermoz, qui le fit entrer à la CGEA en 1926. Accidenté dans les Andes le 13 juin 1930, au cours d'une liaison entre le Chili et l'Argentine, il marcha pendant cinq jours et quatre nuits dans la neige et le froid avant d'être secouru par des paysans. Il fut récupéré par Saint-Exupéry. Il fut abattu le 27 novembre 1940 par un chasseur italien, alors qu'il pilotait un avion de ligne.

Bouilloux-Lafont Marcel

- NomBouilloux-Lafont

- PrénomMarcel

- Lieu de naissanceAngoulême

- Date de naissance1871, avril 9

- Lieu de décèsRio de Janeiro

- Date de décès1944, février 2

- Notice biographiqueMarcel Bouilloux-Lafont (1871-1944)

Président de la Compagnie Générale Aéropostale

Né à Angoulême le 9 avril 1871, Marcel Bouilloux-Lafont fait ses études à Etampes puis à l'université de Paris. Après avoir envisagé d'abord une carrière d'avocat, il y renonce pour collaborer à la gestion de la Banque Bouilloux-Lafont que son père avait fondée en 1855. Il fonde également la Caisse commerciale et industrielle, banque spécialisée dans les prêts à l'étranger. En 1907 il part au Brésil car le président des docks de Bahia recherchait les fonds nécessaires à la construction du port. En 1912, Marcel Bouilloux-Lafont devient maire d'Etampes, et contribue efficacement au développement de cette ville. Il le sera jusqu'en 1929. Puis vient la guerre. Il est mobilisé, mais en 1915, le général Joffre lui confie une mission dans le but de défendre les intérêts français et la cause des alliés en Amérique du Sud. Après la guerre, Marcel Bouilloux-Lafont, confiant dans l'immense avenir du Brésil, entreprend toute une série de travaux dont les plus importants sont : la construction et administration des ports de Bahia, Vitoria, Rio, Niteroi, la construction et l'exploitation des chemins de fer de l'Est brésilien, la fondation du Crédit Foncier du Brésil et de la Cia Brazileira de Imoveis qui construisit à Rio une partie importante des nouveaux quartiers. Rien ne prédestine Marcel Bouilloux-Lafont à entrer dans le domaine de l'aviation. Et pourtant, lorsqu'en 1926, Pierre Latécoère, qui se heurte à des difficultés insurmontables pour prolonger sa ligne aérienne postale Toulouse - Dakar en Amérique du Sud, vient le trouver, Marcel Bouilloux-Lafont, d'abord sceptique, finit par racheter l'entreprise de l'industriel toulousain. Son esprit patriote ne supporte pas de voir la France devancée en Amérique du Sud par la concurrence étrangère, notamment allemande. Il crée ainsi la Compagnie Générale Aéropostale (CGA) (nom qu'il choisit lui-même) et dans des délais très courts réalise, par l'intermédiaire de sa puissante société sud-américaine de travaux publics (SUDAM), une gigantesque infrastructure, indispensable à une ligne aérienne commerciale : ses capitaux financent en Amérique du Sud la construction de 15 aérodromes équipés de TSF, radiogonométrie, hangars et ateliers pour l'entretien des avions etc. En 1930, la Compagnie Générale Aéropostale exploite un réseau de 17000 kilomètres, rassemblant 80 pilotes, 250 mécaniciens, 53 radios, 250 marins. Elle possède 218 avions, 21 hydravions et 8 navires. Cet effort technique et financier gigantesque est également orienté par le biais de sociétés affiliées à l'Aéropostale vers l'implantation du réseau dans les diverses nations sud-américaines comme l'Argentine (Aeroposta Argentina), Uruguay (Aeroposta Uruguaya), Brésil (Aeroposta Brazileira) Vénézuela (Aeroposta Venezolana). Dans ces sociétés, les pilotes nationaux, au coude à coude avec leurs amis français (Vachet, Mermoz, St-Exupéry, Guillaumet etc), ont œuvré pour l'enracinement et le prolongement du réseau.

En 1930, Marcel Bouilloux-Lafont, qui a, malgré la concurrence étrangère, obtenu les contrats et autorisations nécessaires dans 8 pays d'Amérique du Sud, acquiert, également, auprès des autorités portugaises, l'exclusivité de l'accès à l'Atlantique Sud et Atlantique Nord pour les ailes commerciales françaises.

Bien que président de la Compagnie Générale Aéropostale, Marcel Bouilloux-Lafont partage la vie de ces hommes extraordinaires formant son équipe. Parmi eux, Jean Mermoz est pour lui un ami fidèle. Il a appris à piloter à son vieux président, qui est d'ailleurs témoin à son mariage. Le 26 mai 1930, Mermoz écrit à Marcel Bouilloux-Lafont " Vous êtes un peu, beaucoup des nôtres, vous avez tenu à vivre vous-même l'existence d'un pilote de courrier, vos 33 000 kms aériens parcourus sur tous les tronçons le prouvent…Vous avez su partager nos enthousiasmes, comprendre tout ce qu'il y avait en votre personnel de forces neuves, vous avez eu confiance en nous… et vous savez…vous saurez désormais que l'affection et le dévouement de nous tous vous est acquis ".

Mais, dès le début de 1930, les difficultés financières deviennent insurmontables. Les banques du groupe Bouilloux-Lafont, qui soutiennent en partie l'Aéropostale, sont à bout de souffle à cause du krach de Wall Street en automne 1929, et de la révolution brésilienne d'octobre 1930. En France, le Parlement n'arrive pas à se prononcer sur les projets successifs proposés par le Gouvernement pour l'élaboration d'un statut de l'Aéronautique Marchande. Une convention signée le 2 août 1929, entre le Ministère de l'Air et les Bouilloux-Lafont, convention qui aurait pu sauver la Ligne, n'est même pas présentée au Parlement pour ratification. De son côté Marcel Bouilloux-Lafont ne peut, où qu'il se tourne trouver un partenaire disposé à renflouer son groupe. Il exige de l'Etat des moyens de trésorerie provisoires dans l'attente du vote d'une convention. Refus de Ministère… On en arrive à envisager la création d'un comité de gérance nommé par le Ministère. Cette formule séduit les députés socialistes qui la font adopter par la Chambre. Le Sénat plus favorable aux Bouilloux-Lafont repousse le texte et lui substitue une proposition de subvention supplémentaire d'attente de 6 millions. Mais le ministre Dumesnil (le Premier ministre est Pierre Laval depuis le 27 janvier 1931) déclare qu'il n'acceptera en aucun cas de verser la subvention tant que la CGA n'aura pas déposé son bilan. C'est ainsi que fut asséné le coup définitif qui mit fin à l'action du Groupe Bouilloux-Lafont dans l'Aéropostale. Le bilan est, en fait, déposé le 28 mars 1931 et dès le 31 de ce même mois la Compagnie Générale Aéropostale est admise au bénéfice de la liquidation judiciaire. S'en suivit une cabale politico-financière, transformée en un énorme scandale attisé par les ennemis des Bouilloux-Lafont qui désiraient leur élimination de la scène aéronautique. En 1932, André Bouilloux-Lafont, fils de Marcel, et administrateur-délégué de la Cie Gle Aépostale, devient lui-même la victime expiatoire d'une affaire d'espionnage contre-espionnage, sur fonds de manœuvres nazies qui convoitaient l'infrastructure créée par les Bouilloux-Lafont en Amérique du Sud. En 1933, Pierre Cot, , Ministre de l'Air, et partisan d'une politique aéronautique internationaliste décide de regrouper les autres sociétés existantes , Air Orient, Air Union, Farman et Cidna en une société, la SCELA (Société centrale pour l'exploitation de lignes aériennes) qui donnera naissance à la société anonyme Air France le 1er septembre de cette même année.. L'actif de la Cie Gle Aéropostale sera racheté à bas prix et un pool sera formé, sur la Ligne d'Amérique du Sud, entre la Lufthansa et la S.A. Air France en 1935

Marcel Bouilloux-Lafont se retire définitivement à Rio de Janeiro, en s'efforçant de rembourser toutes les dettes dont on le tient responsable, jusqu'au 2 février 1944, date à laquelle il meurt dans une chambre d'hôtel de cette ville, ruiné, et oublié par son pays.

" Une telle entreprise (l'Aéropostale) n'était pas à la portée d'une seule fortune. Si l'Etat avait aidé Marcel Bouilloux-Lafont, comme il le ferait aujourd'hui, cette grande entreprise aurait certainement survécu et Marcel Bouilloux-Lafont aurait connu honneurs et félicitations " (Marcel Dassault, 1980)

Guillemette de Bure, petite fille de Marcel Bouilloux-Lafont

A partir de ses ses archives et de sa recherche.

Copyright Archive Guillemette de Bure- Bouilloux-Lafont

Mermoz Jean

- NomMermoz

- PrénomJean

- Lieu de naissanceAubenton

- Date de naissance1901

- Lieu de décèsAtlantique sud

- Date de décès1936

- Nationalité / CultureFrançaise

- Notice biographiqueAviateur français. Après avoir été pilote militaire, il entra chez Latécoère où il fut le pionnier de la ligne Rio de Janeiro-Santiago du Chili par dessus la Cordillère des Andes.

Il effectua la première liaison postale aérienne directe Afrique-Amérique du Sud (12 mai 1930 ; équipage Mermoz-Dabry-Gimié).

Il disparut lors d'une liaison régulière, en mer, au large de Dakar, à bord de l'hydravion "La Croix du Sud".

Inscriptions / marques

Inscription manuscrite

Au recto

Message du télégramme

Guillaumet retrouvé. Légères contusions.

Département

Collections historiques

Propriétaire

Propriété de l'Etat

Mode d'acquisition

DonCrédits

© Photo : Musée de La Poste, Paris / La Poste / Photo Thierry Debonnaire

© Notice : Musée de La Poste, Paris / La Poste

Numéro d'inventaire

2010.63.1

Facettes

Cliquez sur un terme pour voir toutes les œuvres de nos collections associées à ce dernier.

- 20e siècle

- 20e siècle (1ère moitié)

- 1930

- 20e siècle (2e quart)

- 20e siècle

- 20e siècle (1ère moitié)

- 1930

- 20e siècle (2e quart)

- Archive

- Collections historiques

- Mermoz Jean

- Bouilloux-Lafont Marcel

- Guillaumet Henri

- Exploitation

- Organisation postale

- Transport

- Transport-Communications

- Poste aérienne

- Accident de transport

- Papier

- Dessin

- Encre

- Inscription manuscrite